Newsletter Groupe Rythmologie – Stimulation cardiaque de la SFC

TELECARDIOLOGIE Etude des évènements cliniques avec une plateforme universelle de télésurveillance pour les DAI et les CRT-D dans un registre de grande taille en vie réelle

Rapporté par Laurent Fauchier – Tours

La télésurveillance (remote monitoring, RM) est recommandée pour les patients équipés de dispositifs électroniques implantables cardiaques, et en particulier lorsqu’il s’agit de défibrillateur automatique (avec une classe 1 de recommandation en cas de dispositif avec alerte de matériovigilance ou pour les patients avec suivi difficile). Des questions subsistent quant à la gestion des données et à l’influence de la télésurveillance sur le bénéfice potentiel concernant les critères cliniques de morbimortalité. Cette étude a visé à évaluer l’impact de la télésurveillance avec les solutions des fournisseurs conventionnels des compagnies par rapport à une plateforme universelle (ImplicityTM), en utilisant la base médico-administrative des données nationales de santé en France (SNDS).

Les données médico-administratives ont été collectées pour les caractéristiques des patients, les hospitalisations et les décès en France sur une période de 10 ans. Tous les patients porteurs d’un DAI (y compris ceux avec CRT-D) ont été pris en compte et séparés en fonction du type de suivi (sans RM ou avec RM ; RM ImplicityTM ou RM « conventionnelle ») au cours de l’année 2019. Les patients ayant changé de modalité de suivi au cours de l’année ont été exclus. Les auteurs ont analysé les critères cliniques suivants : mortalité totale, nombre et durée cumulée des hospitalisations (toutes causes confondues ou pour insuffisance cardiaque) en fonction du type de suivi et en tenant compte des facteurs de confusion potentiels (âge, sexe, type de dispositif implanté et année d’implantation).

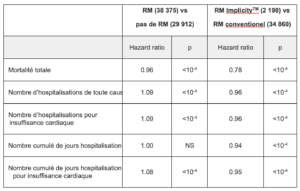

La cohorte de l’étude comprenait 68 787 patients (dont 34% de patients avec CRT-D ; âge 68 ± 13 ans / 77% d’hommes). Pour les analyses ajustées sur les facteurs de confusion pris en compte, le groupe avec RM (n=38 375) avait une meilleure survie que le groupe sans RM (29 912) (HR 0.96, p <10-4), un nombre d’hospitalisations plus élevé et une durée d’hospitalisation cumulée similaire (Tableau 1).

Par rapport à la RM conventionnelle (n = 34 860), l’utilisation de la RM ImplicityTM (n = 2 198) était associée en analyse ajustée à une mortalité plus basse (HR 0.78, p <10-4, un moindre nombre d’hospitalisations et des durées cumulées d’hospitalisation plus courtes (Tableau 1).

Tableau 1. Hazard ratios ajustés pour les critères cliniques de l’étude

Cette étude novatrice montre donc un lien entre les résultats cliniques en « vie réelle » et la télésurveillance ainsi que le type de gestion des données transmises et leur prise en charge. Elle a certaines des limites des études rétrospectives sur les bases médico-administratives et l’ajustement pour les éventuels facteurs de confusion est sans doute imparfait. Nénamoins, elle montre des différences significatives dans les taux de mortalité, les nombres et les durées d’hospitalisations en fonction de la méthode utilisée, qui paraissent en faveur de la plateforme de télésurveillance universelle ImplicityTM.